令和4年3月31日、県健康福祉部健康推進課より連絡があり、今年も『島根県難病等対策協議会』は、新型コロナウイルス感染症対策のため中止になり資料が送付されました。

資料の中から、ALSに係わることを中心に抜き出して報告します。

(2022/4/14 景山敬二)

令和3年度島根県難病等対策協議会資料

- 指定難病医療受給者数の推移について

- 難病医療提供体制整備事業について

- 難病診療連携拠点病院等の指定状況

- 在宅重症難病患者一時入院支援事業利用状況

- 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業利用状況

- 難病医療提供体制整備事業報告

- 難病相談支援事業等について

- 難病相談支援センター事業報告

- 神経難病患者在宅療養支援のための関係者向け手引きの改訂について

- 難病法の改正について

1.指定難病医療受給者数の推移について

【受給者数】

| 現時点における指定難病 | 338疾患 | |

| 指定難病医療受給者数 | 6,375人 | (令和4年1月末現在) |

| うち筋萎縮性側索硬化症 | 98人 前年度末 89人 | (令和4年1月末現在) |

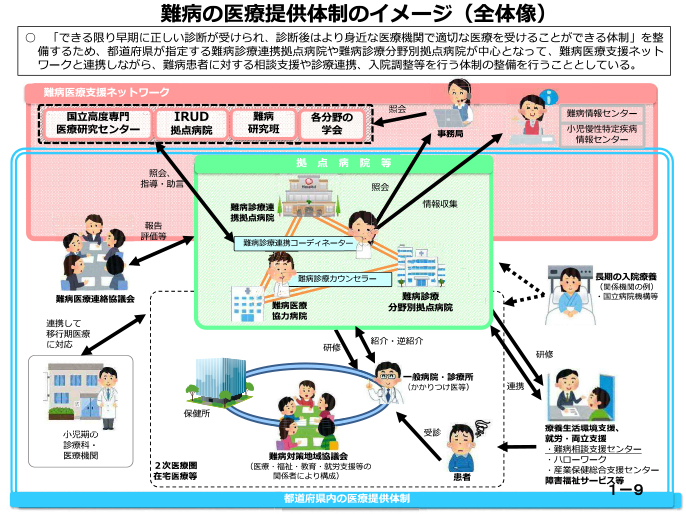

2.難病医療提供体制整備事業について

〇難病診療連携拠点病院等の指定状況

| 難病診療連携拠点病院(1ヶ所) | 島根大学医学部附属病院 | |

| 難病診療分野別拠点病院(2ヶ所) | 島根県立中央病院(視覚系を除く全疾患群) | |

| 国立病院機構 松江医療センター(神経) | ||

| 難病医療協力病院 (23ヶ所) | 松江圏域 | 松江市立病院、松江赤十字病院、松江生協病院、 鹿島病院、安来市立病院 |

| 雲南圏域 | 雲南市立病院、平成記念病院、町立奥出雲病院、 町立飯南病院 | |

| 出雲圏域 | 出雲市立総合医療センター、出雲徳洲会病院 出雲市民病院、斐川生協病院 | |

| 県央圏域 | 大田市立病院、公立邑智病院 仁寿会 加藤病院(川本町) | |

| 浜田圏域 | 国立病院機構 浜田医療センター 済生会江津総合病院 | |

| 益田圏域 | 益田赤十字病院、津和野共存病院 益田地域医療センター医師会病院、六日市病院 | |

| 隠岐圏域 | 隠岐病院 | |

〇在宅重症難病患者一時入院支援事業利用状況

県と在宅重症難病患者一時入院(レスパイト)支援事業の制度委託契約を交わした医療機関は7圏域・24医療機関。委託医療機関名を挙げるが、すべての機関で受入れ実績があるわけではない。 患者側としては、介護者の急な発病、希望入院日・日数等には応じてもらえないのがネックとなっている。レスパイト入院の相談・申込みは、難病相談支援センター・各保健所へ。

令和3年度契約先(令和4年2月末現在)

| 松江圏域 | 松江医療センター、鹿島病院、松江赤十字病院、安来市立病院 |

| 雲南圏域 | 雲南市立病院、平成記念病院、町立奥出雲病院、町立飯南病院 |

| 出雲圏域 | 出雲市民病院、出雲市立総合医療センター、斐川生協病院 県立中央病院、出雲徳洲会病院、島大附属病院 |

| 県央圏域 | 大田市立病院、公立邑智病院、加藤病院(川本町) |

| 浜田圏域 | 浜田医療センター、済生会江津総合病院 |

| 益田圏域 | 益田赤十字病院、益田医師会病院、津和野共存病院、六日市病院 |

| 隠岐圏域 | 隠岐病院 |

〇在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業利用状況

この事業は、筋萎縮性側索硬化症・多発性硬化症・脊髄小脳変性症等により在宅で人工呼吸器を使用している患者のうち、医師が訪問看護を必要と認める患者を対象としている。

訪問看護ステーションに訪問看護を委託し、診療報酬において定める回数を超えた訪問看護を実施する場合には、原則として1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合にはこの限りではない)の訪問看護について、患者1人当たり年間260回を限度として費用を支払うものとする。

利用状況表を見ると、1人の患者に複数回利用していることがわかる。

[利用状況]

- 松江圏域 3ヶ所の訪問看護ステーション

- 出雲圏域 3ヶ所の訪問看護ステーション

- 浜田圏域 1ヶ所の訪問看護ステーションが過去・現在に利用経験がある

〇難病医療提供体制整備事業報告

・難病診療連携コーディネーターの活動報告

難病診療連携コーディネーターが対応する相談件数は1,257件(令和3年12月末現在)。相談者はコロナ禍でも減ることはなく、難病療養の厳しさがうかがえる。新規が3.4%、継続が96.6%とほぼ継続相談が占めている。相談内容は、病気病状がトップで、続いて意思伝達装置・日常生活・治療服薬・福祉制度・福祉機器・精神面・医療機関対応・レスパイト入院となっている。

そのほか、個別のケース会議が52件(退院前・在宅サービス・コミュニケーション・治療選択・災害に関する支援会議)。レスパイト的入院の調整が4件で、そのすべてがALSである。

3.難病相談支援事業等について

〇難病相談支援センター事業報告

ヘルスサイエンスセンター島根内にある“しまね難病相談支援センター“は、難病患者・家族の各種相談やレスパイトを含む入院先の調整、就労・患者会活動支援など多岐にわたる難病患者の支援活動を行っている。

年度(令和3年12月末日現在)の総相談件数は626件(前年同月485件)。相談者内訳は、新規が109件(17.4%)、継続が517件(81.6%)である。難病診療連携コーディネーターが対応する相談と共に、やはり継続相談が多い。治療法のない、難病ならではの傾向と言えよう。相談方法では、コロナ禍のためか、電話が6割以上を占めている。疾患別でみると神経・筋疾患は178件と全体の28.4%を占め最も多い。次いで免疫系、視覚の網膜色素変性症と続く。この傾向はここ数年変わらず、このことからもALS(筋萎縮性側索硬化症)・パーキンソン病・重症筋無力症などの神経・筋疾患を抱えての療養生活の過酷さが推し量られる。ALSのみは5件と前年度から減少している(前年度7件)。

支部も共催している難病サロンは、新型コロナウイルス感染症対策ですべて中止となった。

患者会活動支援も各会の活動が感染予防のため縮小し、交流会・総会等の開催支援の機会が減った。 難病相談支援センターは各保健所と連携し、各種相談にあたっている。

4.神経難病患者在宅療養支援のための関係者向け手引きの改訂について

県では、神経難病患者の在宅療養の支援のため、2007年に「ALS患者在宅療養支援のための関係者向け手引き」を作成しました。

策定から10年以上経過し、その後の難病法の施行等の状況変化を踏まえ、神経難病患者の在宅療養をより安全・安心なものとすることを目的として、内容や表現の見直し、「患者・家族に対する関係者の早期からの支援体制確立の必要性」といった新たな内容の追加を行い、より現状に即した内容に改訂することとしました。

製本後、難病医療拠点病院・協力病院に配布するほか、当県のホームページへの掲載及び難病相談支援センター等の研修に活用する予定としています。

5.難病法の改正について

難病法の附則には、施行後5年以内を目処とした見直し規定が置かれている。

その見直しにあたり、令和元年5月から厚生労働省が所轄する厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会と社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会との合同委員会で議論が開始され、令和元年6月28日に「今後検討すべき論点」が示された。

この「今後検討すべき論点」に掲げられた論点について、専門的見地から、個別のワーキンググループの報告書が取りまとめられ、令和2年1月からの合同委員会で更なる議論により難病・小慢対策の見直しに関する意見として「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」がまとめられた。 今後意見書の内容を踏まえ、難病法の改正等により制度改正がなされる見込み。