今年の総会の講演会講師 日本ALS協会副会長・東北医科薬科大学医学部臨床教授・宮城大学看護学群客員教授 伊藤道哉先生から、ALS研究者の論考文書を送っていただきました。

米デューク大学神経学のベドラック先生というアグレッシブな先生の論及で、最近米国神経学会誌に掲載されたものです。ALSの経過で、進行が横ばいになったり、軽快に向かったりする方の特性を遺伝学的見地から解明する過去に類を見ない元気の出るものです。ものすごいインパクトです。(伊藤先生)1は50ページあります。お時間のある時にどうぞ。

大阪大学の平田雅之先生らの、BMIに関する論考です。

「本論文は、ALS患者の、生きたいという人間として当然の願望と、それを困難にする閉じ込め状態や家族の介護負担への不安との間の、ジレンマを前面に押し出しました、この点が私が最も強調したかった点で、これを少しでもBMIで軽減して、ALS患者が生きたい命を普通に生きられる社会を実現できればと思う次第です。」とのメールを頂戴しております。ALS協会のたくさんの会員が回答したと調査に基づく論文です。(伊藤先生)

※論考のタイトルをクリックすると、該当する論考がPDFで表示されます。

厚生労働省より、2022年度末現在の疾患別の特定疾患医療受給者証所持者数が発表されました。

都道府県別と年代別の患者数をお知らせします。

令和4年度(2022年度)衛生行政報告例 令和4年度(2022年度)末現在

【難病・小児慢性特定疾病】

閲覧第1表 特定医療費(指定難病)受給者証所持者数,対象疾患・都道府県-指定都市(再掲)別

| 筋萎縮性側索硬化症 | 人 |

| 全国 | 9,765 |

| 北海道 | 406 |

| 青森県 | 116 |

| 岩手県 | 143 |

| 宮城県 | 200 |

| 秋田県 | 95 |

| 山形県 | 122 |

| 福島県 | 163 |

| 茨城県 | 243 |

| 栃木県 | 127 |

| 群馬県 | 153 |

| 埼玉県 | 498 |

| 千葉県 | 443 |

| 東京都 | 904 |

| 神奈川県 | 593 |

| 新潟県 | 189 |

| 富山県 | 88 |

| 石川県 | 112 |

| 福井県 | 53 |

| 山梨県 | 64 |

| 長野県 | 160 |

| 岐阜県 | 169 |

| 静岡県 | 264 |

| 愛知県 | 464 |

| 三重県 | 143 |

| 滋賀県 | 117 |

| 京都府 | 209 |

| 大阪府 | 682 |

| 兵庫県 | 392 |

| 奈良県 | 103 |

| 和歌山県 | 73 |

| 鳥取県 | 56 |

| 島根県 | 99 |

| 岡山県 | 145 |

| 広島県 | 245 |

| 山口県 | 165 |

| 徳島県 | 79 |

| 香川県 | 102 |

| 愛媛県 | 86 |

| 高知県 | 93 |

| 福岡県 | 375 |

| 佐賀県 | 72 |

| 長崎県 | 121 |

| 熊本県 | 161 |

| 大分県 | 129 |

| 宮崎県 | 131 |

| 鹿児島県 | 123 |

| 沖縄県 | 95 |

指定都市(再掲)

| 北海道札幌市 | 137 |

| 宮城県仙台市 | 100 |

| 埼玉県さいたま市 | 78 |

| 千葉県千葉市 | 84 |

| 神奈川県横浜市 | 270 |

| 神奈川県川崎市 | 76 |

| 神奈川県相模原市 | 37 |

| 新潟県新潟市 | 70 |

| 静岡県静岡市 | 36 |

| 静岡県浜松市 | 60 |

| 愛知県名古屋市 | 156 |

| 京都府京都市 | 120 |

| 大阪府大阪市 | 159 |

| 大阪府堺市 | 76 |

| 兵庫県神戸市 | 94 |

| 岡山県岡山市 | 50 |

| 広島県広島市 | 94 |

| 福岡県北九州市 | 76 |

| 福岡県福岡市 | 99 |

| 熊本県熊本市 | 54 |

下記リンクより、PDFでもご覧いただけます。

令和5年3月13日17時より、令和4年度島根県難病等対策協議会が出雲市民会館301会議室にて開催されました。会場へ出掛けられない委員はwebで参加しました。私は入院中のため欠席しましたが、事前に委員意見を提出しています。

資料の中から、ALSに係わることを中心に抜き出して報告します。

(2023/4/25 景山敬二)

「有料道路における障害者割引措置実施要領」が一部改正され、令和5年3月27日(月)から運用が開始されますので、お知らせいたします。

詳細と説明リーフレットは協会のHPに掲載をしていますので、そちらでご確認ください。 https://alsjapan.org/5110/

骨子は以下になります。

【1人1台要件の緩和について】

現行の制度では、1人1台に限って事前に登録することが要件でしたが、障害者団体からの要望により、親族や知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前に登録した車両以外についても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示した場合は割引対象となりました。

【オンライン申請の導入について】

申請者の利便性の向上及び市区町村の事務負担の軽減を図る観点から、有料道路事業者においてマイナンバーを活用したオンライン申請が導入されます。オンライン申請の導入後も、オンライン申請を利用できない方への配慮の必要がある為、市区町村の福祉事務所の窓口で証明事務が引き継がれます。

【運用開始日】

令和5年3月27日(月)

【各種ホームページ上での情報について】

・各市町村にも情報が入ったばかりであるため、現時点では各市町村のホームページは更新されていないものと思われます。

・各市町村での窓口業務における案内方法などについても、まだ国から示されているわけではありません。

・国土交通省及び厚生労働省のホームページ情報も現時点では有益な情報が掲載されていないように見受けられますが、次のとおり高速道路関係企業のページに関係ファイルが掲載されています。

令和4年3月31日、県健康福祉部健康推進課より連絡があり、今年も『島根県難病等対策協議会』は、新型コロナウイルス感染症対策のため中止になり資料が送付されました。

資料の中から、ALSに係わることを中心に抜き出して報告します。

(2022/4/14 景山敬二)

令和3年6月17日と、会報記事のための患者・家族会員への聞き取り調査を基にした11月4日に提出した要望への回答が、3月23日に県健康福祉部健康推進課より送られてきました。

ワクチン接種、感染の拡大状況など提出時と現在の状況に相違はありますが、公表の許可を得ましたので今一度要望を再掲し、回答を掲載します。面会規制については回答の中にもありますように国の方針であり、面会基準の設定や直接的に対応指示する様な内容は難しいため、医療機関に患者さんの状況に理解と配慮をいただきたいとする旨の文書発出を約束いただきました。

10月1日、朝日新聞が「筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者を対象としたボスチニブ第1相試験でよい結果が得られた」と報じました。その関連資料が協会本部から送られてきましたのでご紹介します。

<筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者さんを対象とした

ボスチニブ第1相試験のご報告 ~ALS進行停止を目指すiDReAM Study~>

2021年10月1日

1. 概要

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)の井上治久教授、徳島大学病院脳神経内科 和泉唯信教授、京都大学医学部附属病院脳神経内科 髙橋良輔教授、北里大学病院脳神経内科 永井真貴子診療准教授、鳥取大学医学部附属病院脳神経内科 渡辺保裕准教授らの研究チームは、「筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者さんを対象としたボスチニブ第1相試験注1」(iDReAM試験:iPSC-based Drug Repurposing for ALS Medicine study)を行い、ボスチニブの安全性と忍容性注2を評価し、探索的に有効性評価を行いました。

同チームはALS患者さんのiPS細胞を用いて、2012年にALSの病態再現、2017年に薬剤スクリーニングのためのiMNシステム注3を開発し、慢性骨髄性白血病の治療薬であるボスチニブが強い抗ALS病態作用を有することを見出しました。

2019年より開始した本臨床試験に参加された患者さんの人数に限りがあるものの、ボスチニブにALS特有の有害事象注4は認めなかったこと、ボスチニブの投与期間に一部の患者さんでALSの進行の停止が見られたこと、その目印となる可能性のある指標があったことを、見出しました。

今後、iPS創薬注5から展開した本臨床試験の結果に基づいて、多くのALS患者さんを対象としてボスチニブの有効性を調べるために、十分な安全性を考慮した上で、次相以降の試験を計画しています。

2. 研究の背景

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、運動神経細胞が変性して筋萎縮と筋力低下を来す進行性の疾患で、経過に個人差はあるものの、人工呼吸器を使用されなければ、発症から数年で落命される疾患です。ALSの進行を緩和する既存薬はありますが、いまだALS の進行を停止する根本的治療は確立されていません。

これまで、研究チームは、ALS患者さん由来のiPS細胞から作製した運動神経細胞を用いて、ALSの病態を再現できることを見出し(参照:CiRAプレスリリース 2012年8月1日)、さらに、ALSの病態の中核である運動神経細胞の細胞死と異常タンパク質の蓄積を抑えることができる化合物のスクリーニングを行うiMNシステムを構築しました(参照:CiRAプレスリリース 2017年5月25日)。このシステムを用いて、既に他の疾患で治療薬として用いられている物質を含むさまざまな種類の化合物をスクリーニングした結果、強い抗ALS病態効果を有するボスチニブを同定し報告しました。ボスチニブ(販売名:ボシュリフ®錠)は、慢性骨髄性白血病の治療薬として用いられている既存薬です。

慢性骨髄性白血病においてボスチニブは1日量として、前治療歴に応じて通常500mgまたは400mgが投与されます。また、患者さんの状態により適宜増減され、最大1日量として600mgまで投与可能です。一方、ボスチニブはALSを適応症として日本および世界各国で承認されておらず、ALSに対する有効性、安全性ならびに適切な用量は確立していません。そのため、ボスチニブは現時点でALSの治療薬として使用できる状況にありません。

研究チームは、2019年から、「筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者さんを対象としたボスチニブ第1相試験」(iDReAM試験)を行い(参照:CiRAプレスリリース 2019年4月23日)、ALS患者さんにおけるボスチニブの安全性と忍容性を評価し、探索的に有効性を評価しました。

3. 研究結果

本試験においては、12名の患者さんについてALS特有の有害事象が生じる可能性がないか調べるために、はじめに3名のALS患者さんに1日量100mg投与し、その結果を安全性評価委員会注6で評価を行った後、次に、別のALS患者さん3名に1日量200mg、同様に次に別のALS患者さん3名に1日量300mg、次に別のALS患者さん3名に1日量400mgを投与する試験を実施しました。

結果として、ボスチニブ1日量100mg~300mgを投与されたALS患者さん9名が12週間の試験を完了しました。1日量400mgを投与されたALS患者さん3名が有害事象により試験を完了しませんでした。全体を通じての有害事象としては、下痢、肝機能障害などが見られました。治験実施計画書に規定した基準に基づき、適切なボスチニブの投与調整や支持療法による管理が必要な場合がありました。

ALS患者さんにおけるボスチニブの有効性を探索するために、ALSの症状の進行を示す指標であるALSFRS-R注7の変化を調べました。ALSの症状が進行するとALSFRS-Rのスコアが低下します。ボスチニブを12 週間内服された9名の方のうち5名の方では、ボスチニブ内服後、ALSFRS-Rスコアの低下が停止していることが明らかになりました。ALSFRS-Rの低下が見られた4名の方と、ALSFRS-Rの低下の停止がみられた5名の方の血液を調べたところ、ボスチニブ投与前のニューロフィラメントL注8という物質の量が異なっていることがわかりました。

4. まとめ

以上の結果から、ALS患者さんで認められた有害事象の種類は慢性骨髄性白血病と同様であり(ボシュリフ錠 100 mg添付文書、2020年6月改訂)、ボスチニブの100mg~300mgの用量レベルでの忍容性は良好であることがわかりました。また治験実施計画書に規定した基準に基づき、適切なボスチニブの投与調整や支持療法による管理が必要な場合がありました。

探索的有効性解析注9では、ボスチニブの投与期間において、一部の患者さんでALSの進行の停止がみられたこと、その目印となる可能性がある指標があったことが明らかになりました。ただし、本臨床試験に参加された患者さんの人数に限りがあるため、更なる検討が必要であると考えます。 ボスチニブはALSを適応症として日本および世界各国で承認されておらず、ALSに対する有効性、安全性ならびに適切な用量は確立していません。そのため、ボスチニブは現時点でALSの治療薬として使用できる状況にありません。

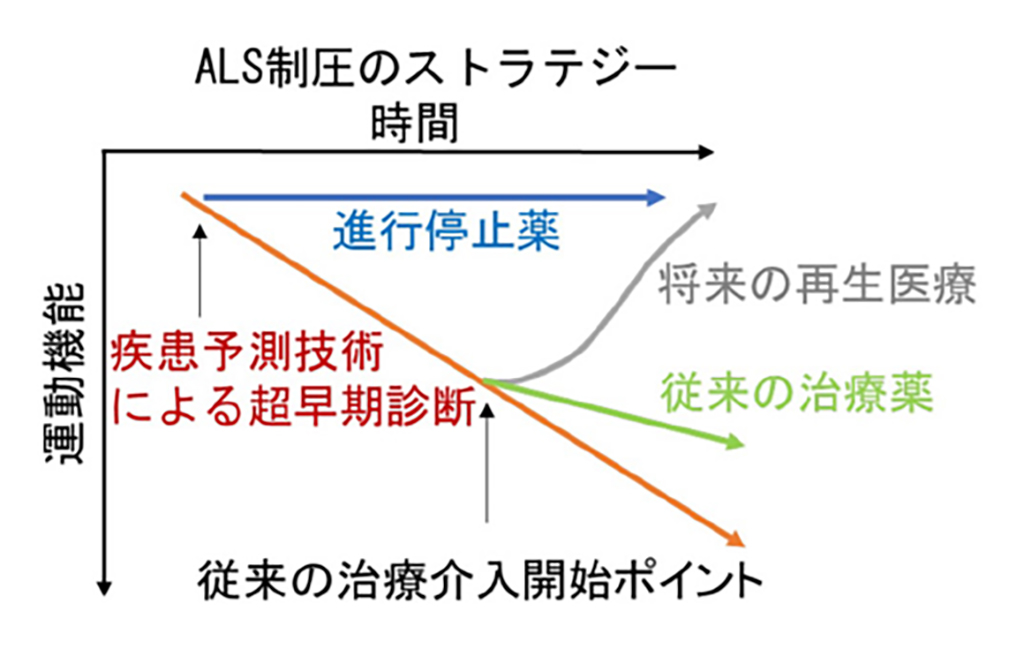

今後、多くの患者さんでボスチニブの有効性を調べるために、十分な安全性を考慮した上で、次相以降の試験を行うことを計画しています。将来的には、現在研究を進めているAIを用いた疾患予測技術(参照:CiRAプレスリリース2021年2月24日)と合わせてALS制圧を目指していきたいと考えています。

5. 用語説明

注1)筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者さんを対象としたボスチニブ第1相試験

筋萎縮性側索硬化症患者さんを対象としたボスチニブの医師主導治験。

注2)忍容性

薬の副作用が患者さんにとってどれだけ耐えられるものであるかの程度。

注3)iMNシステム

iPS細胞に3つの転写因子Lhx3, Ngn2, Isl1を導入し、迅速に運動神経細胞を作製する方法。iPS細胞から、短期間に再現性良く大量の運動神経細胞を作製でき、化合物のスクリーニング研究に適している。

注4)有害事象

薬を投与された患者さんに生じたあらゆる好ましくない徴候、症状、または病気。

注5)iPS創薬

iPS細胞を用いた治療薬研究。iPS細胞は患者さんの遺伝子情報を有しているため、患者さんの病気の特徴を再現した細胞で化合物の効果を調べることができ、患者さんの病態にあった薬を抽出可能である利点がある。

注6)安全性評価委員会

治験依頼者、治験責任医師及び治験調整医師から独立した立場で治験の安全性データを評価し、治験の継続、変更又は中止を提言する委員会。

注7)ALSFRS-R

ALS機能評価スケール改訂版(ALS functional rating scale-revised)。

注8)ニューロフィラメントL

ニューロフィラメント軽鎖(Neurofilament Light chain)。神経細胞の軸索突起に豊富に含まれる細胞骨格の成分である。

注9)探索的有効性解析

臨床試験の主要な目的に沿った解析以外に、結果を裏付けるために行う解析や、素材の新たな可能性を発見するための解析。